私たちは多くの情報を、メディアを通じて受け取っています。ただ、そこで得られる情報は、本当の「現実」なのでしょうか。「事実」をそのまま報じていても、「切り取られ方」によっては大きく異なったイメージとして頭に入るのではないか―そんな問題意識を持ち、メディアリテラシーについて大学などで教えているジャーナリスト、フジテレビの鈴木款解説委員に、寄稿いただきました。

鈴木 款

鈴木 款

ジャーナリスト。フジテレビ解説委員。情報経営イノベーション専門職大学客員教授。映倫の年少者映画審議会委員。早稲田大学院スポーツ科学研究科修了。農林中央金庫を経てフジテレビ入社。「報道2001」ディレクター、ニューヨーク支局長、経済部長を経て現職。著書に「小泉進次郎 日本の未来をつくる言葉」、「日本のパラリンピックを創った男 中村裕」、「日経電子版の読みかた」など。はこだて観光大使。趣味マラソン。2017年サハラ砂漠マラソン(全長250キロ)走破。

フセイン像きっかけに、映像の怖さを知る

私は1992年、7年間勤めた農林中央金庫を辞めフジテレビに転職した。テレビ局への転職を考えたきっかけは、農林中央金庫のニューヨーク駐在時に起こった湾岸戦争だった。当時3大ネットワークに遠く及ばないニュース専門局のCNNが、戦時下のバグダッドから刻々と変わる情勢を生中継する映像を見ながら、私はテレビジャーナリズム時代の到来を予感したのだった。

報道記者を志望して入社したものの、当初は営業配属となり報道現場に異動したのは9年後の2001年だった。

異動直後アメリカで同時多発テロがあり、金融機関時代に勤務していた世界貿易センタービルが崩壊する様子を報道センターのモニターで呆然と見つめた。一方でこの世紀の大事件を報道の一員として関われたことに、高揚する気持ちもどこかにあったのを覚えている。

日曜朝のニュース番組「報道2001」の制作ディレクターとなったのを皮切りに、ニューヨーク支局長、経済部長を経て、現在解説委員となっている。

メディアリテラシーについて考え始めたのは2003年、ディレクターとして番組制作に携わっていた頃だった。当時アメリカは同時多発テロの報復としてアフガニスタン、イラクに宣戦布告し、報道センターには毎日のように戦場となった現地から映像が送られてきた。

そして米軍によりバグダッドが陥落した数日後、私は「フセイン政権崩壊」を番組で取り上げるため映像を編集することになった。

読者の皆さんはフセイン政権崩壊というとどんな映像を思い浮かべるだろうか?

当時その象徴的な映像としてニュースで繰り返し流されていたのは、バグダッドの広場にあるフセイン像が、歓喜に沸く市民らによって倒され引きずり回されるというショッキングなものだった。

私は編集作業をしながらこの映像を探していたが、ある映像に気づいてふと作業の手を止めた。その映像はこれまで見たことがないルーズの(遠目から撮った)映像で、フセイン像を倒す数十人の市民の周りには人がおらず、それを遠巻きに見ているだけの百人程度の市民が映し出されていたのだった。つまりバグダッドにいたのはフセイン政権崩壊を喜ぶ市民だけではなかったのが映像に残っていたのだ。

当時この映像をニュース番組で見た記憶が私には無かった。

ではなぜこの映像はニュースで流されなかったのか、その答えは簡単だ。番組制作者が視聴者に見せたいフセイン政権崩壊の映像に、歓喜に沸く市民以外の映像は必要ないと判断したからだ。

編集作業を続けながら私は「映像はありのままの現実を映し出す」という言葉が、自分の中でだんだんと疑わしくなったのを感じた。当時はいまのように映像を手軽に加工できる技術はなかった。だから多くの人が映像=現実であることを疑わなかった。いま思えば疑うことの必要がない、いい時代だったのかもしれない。

また、当時人気が高かったA大臣にスキャンダルが起きたことがあった。番組ディレクターだった私は、「窮地に追い込まれたA大臣」の映像を編集した。予算委員会で野党に追求される大臣の映像を編集する際、私は大臣が相手を凝視する映像を選んでつなぎ合わせた。そうすると見る見るうちにスキャンダラスな憎々しい大臣の映像ができあがっていった。

その時私は、番組ディレクターの編集次第で視聴者に与える被写体の印象が大きく変わることを実感した。同時にこうしたことが番組制作の世界で日常的に行われていることに恐怖すら感じた。

ある若手政治家は「自分たちを生かすのも殺すのもメディアだ」と語っていた。私も誤解を恐れずに言えば、政治家の生殺与奪の権利はたった1人のディレクターが握ることも不可能ではないと感じていた。果たしてこんなことが許されるのだろうか、視聴者はこうした事実に無知のままでいいのかと、私はもやもやしながら番組制作の日々を送っていた。

映像はありのままの現実か?

この頃取材で知り合ったのが、当時都内の公立中学校で初の民間出身校長だった藤原和博さんだった。藤原さんは「よのなか科」と称して社会人講師を授業に招いていたのだが、ある日「何かテレビ業界のことを生徒に話してよ」と声をかけてくれた。

そこで私はテレビ報道の仕事の説明とともに、日頃考えていた「映像はありのままの現実を映し出しているのか」という話をイラクの映像を教材に使いながら生徒に話した。その授業を受けた生徒たちからはたいした反応は得られなかったが、いま思えばその授業が私が実践するメディアリテラシー教育の原点となった。

その後もこうした授業を主に小中学校で行った。

当時の授業はまず「皆さんは1日何時間テレビを観ていますか?」という質問から始めた。今でこそ若者のテレビ離れが言われるが、20年前の日本人のテレビの平均視聴時間は約3時間半で、しかもティーンの娯楽と言えばまだまだ主役はテレビだった。

「答えは3時間半だよ」と伝え教室がざわつくと、さらに子どもたちに対して「1日3時間も顔を合わせている友達がいたら、もっとその人のことを知りたくなるよね。じゃあテレビのことももっと知りたくない?」と尋ねて授業を始めるのが定番だった。

私はテレビ報道の仕事とは?という話のほかに、イラクなどの映像を教材として用いながら「みんながテレビで見ている映像は現実のものだけどその映像は誰かが選んでいる。現実はテレビのニュースで流れている映像だけだとすべてがわからない。だからテレビをみるときは、これがすべてなのかと疑わないといけない」と伝えた。

ただ当時の子どもたちには「テレビの仕事を知りたい」「ディレクターって何をやっているの」という話を聞きたい気持ちが強かったと思う。

私を呼んでくれた学校の先生たちも、「テレビという職業とは」の授業を望んでいたし、視察で授業を聞きにきた保護者たちもそうだった。当時はまだテレビディレクターやプロデューサーは子どもたちの憧れの職業だったのだ。

またある小学校では、校長先生から「イラク戦争のような政治的な話を学校に持ち込んでは困る」と、ちょっと的外れなことを言われたこともあった。

だから「テレビを疑え」と言っても、先生や子どもたちの心にどこまで伝わったか振り返ってみると疑わしい気がする。

そもそも当時メディアリテラシーという言葉は、一般的に知られていなかった。私も授業を始めた当初は、言葉こそ知っていたものの授業の中でメディアリテラシーという言葉を使うことはほとんどなかった。

自分の授業がメディアリテラシー教育だと気づいたのは、たまたま書店で菅谷明子さんの著書「メディア・リテラシー」を見つけてからだった。

最近は、メディア・情報リテラシーの中で、ジャーナリズムに焦点を当てた「ニュースリテラシー」という言葉もあり、私が行ってきた授業は「ニュースリテラシー」と定義してよいのかもしれない。

薄れるテレビへの関心

その後、私はニューヨーク支局長として2005年にアメリカに赴任し、2010年に帰国した後は経済部デスク・部長として福島第一原発事故取材などに忙殺され、しばらくこうした授業から遠ざかっていた。

しかし2015年に解説委員となったのを機に、大学から時事問題について授業を依頼されることが増え、再びテレビについて学校で語ることになった。

当初の大学の授業では、時事問題を授業の入り口として使いながら、テレビのニュースの仕組みについて語ることが多かった。しかし授業を行って気づいたのは、学生のテレビそのものへの関心が薄くなっていることだ。この10年の間に子ども・若者のメディア接触時間で、主役はテレビからネットに大きくシフトしていたから当たり前だろう。

私はどの授業でも開始時に学生に対して「どのメディアでニュースを知るか?」と聞いて挙手させた。そうすると、だいたい7~8割の学生がネットと答え、2~3割がテレビで、紙の新聞やラジオはゼロであることが多かった。学生にとって、テレビでニュースを見るという行為自体がすでに「謎」になっていたのだ。

たまたま同じ時期にプレジデント社から「日経新聞の読み方について本を書きませんか」という依頼を頂いた。そこで私は「経済記事や統計の読み方の本は既にたくさん出版されているので、“ニュースがどうやってつくられるのか”などメディアリテラシーの本なら引き受けたい」と話し、出版社も了承してくれた。

こうしてこの本は日経新聞の読み方をメインテーマとしながらも、裏テーマは“新聞やテレビがどうやってニュースをつくっているか”というものになった。

しかし脱稿間近の頃、編集担当者から「ちょっと相談したいことがある」と連絡が入った。訝しく思いながら聞いてみると「書店を回っていると紙の日経新聞の読み方は多いけど電子版の読み方は出版されていない。書店からは電子版の読み方のニーズのほうが高いので、書き直してもらえませんか」ということだった。

確かにターゲットとしていた就活生や新社会人は、紙の新聞をほとんど読まず、ニュースを知るのはネットが中心だ。

そこで本にはネットでニュースをどう読むか、そもそもネットとテレビや紙の新聞というオールドメディアのニュースの作り方はどこが同じでどこが違うのかについて説明した章を追加した。

これは私自身が当時行っていた授業のベースになり、構成をテレビ主体のものからネットニュースを取り入れたものに変えるきっかけとなった。

学生が知っていること、知らないこと

では授業をどのように行っているのか、ここからはそのポイントを紹介したい。

授業はまず学生が「1日のうちどのメディアをどのくらいの時間利用しているのか」について聞くところから始める。

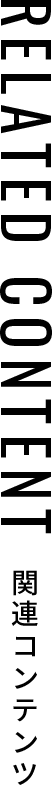

総務省によると全年代の平日1日あたりのテレビ視聴時間は161分。ネットの利用時間は126分だ(2019年調べ)。ネットはSNSや検索サイト、動画配信すべてが含まれる。

テレビは全年代でも過去5年で視聴時間が約10分減少して、なかでもテレビ離れが言われている10~20代は30分弱減っている。

メディア別平均利用時間 総務省「令和2年版情報通信白書」

一方ネットの利用時間は全年代で30分増え、10代はほぼ1時間増えている。

紙の新聞は、全年代でも閲覧時間はわずか8分、10代は限りなく0分に近く、20~30代でも2分程度となっている。

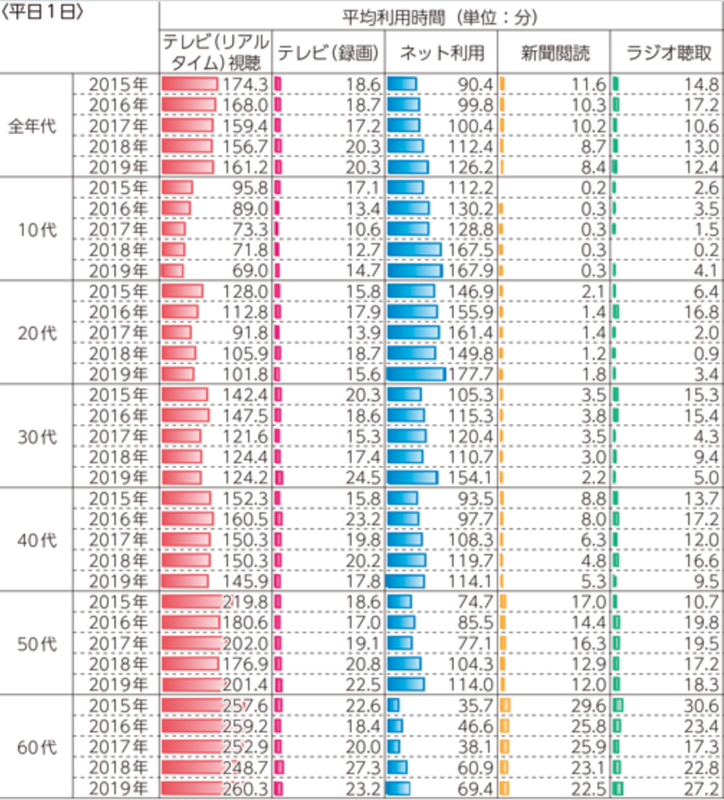

また、メディアの利用目的をみると「いち早く世の中のできごとや動きを知る」のに、全年代ではテレビとネットがほぼ半数ずつとなっていて、特に10~30代までは7割近くを占めている。前述した授業で学生に「どのメディアでニュースを知るか?」の答えは、この統計をほぼ反映しているといえる。

メディアの利用目的 総務省「令和2年版情報通信白書」

ここで面白いのが「世の中のできごとや動きについて信頼できる情報を得る」目的で利用するのが、全年代ではテレビが半数を超え、ネットが2割強に減っていることだ。10~30代でもテレビが半数近くとなっている。

つまり若い世代はネットに速報性を求める一方で、情報の信頼性ではまだテレビも求められているのだ。

次に学生に対して「いま情報源としている具体的なネットニュースサイト」を聞いてみる。そうすると学生がネットの中で活用しているのは、新聞やテレビのニュースサイトではなく、LINEニュースやスマートニュースなどのニュースアプリであることがわかる。

そこで私は学生に「皆さんはいま新聞やテレビからニュースを入手していないといいました。とはいえ実は皆さんは新聞やテレビからニュースを知っているんですよ」というと、多くの学生は怪訝そうな顔をする。

そこで、LINEニュースやスマートニュースなどのニュースアプリの記事は、新聞やテレビ、雑誌、通信社などから「仕入れて」いることが多いことを伝えるのだが、多くの学生はニュースが、もともとどのメディアが発信したものなのかを注意しないままに読んでいることがわかる。

ニュースが大手メディアのものなのか、ブロガーや自称ジャーナリストなど個人が発信したものなのか区別することなく読んでいる学生が多いのだ。

ここで授業のテーマは「ネットには様々な情報が混在している」に移る。

授業ではフェイクニュースと誤報をそれぞれ定義づけして使い分けしており、その理由を私はこう説明している。

「フェイクニュースはトランプ前大統領の登場とともに、日本でも日常的に使われるようになりました。トランプ前大統領は自身に対して批判的な記事があると“フェイクニュースだ”と攻撃しましたが、直訳すれば“嘘っぱちだ”ということでしょう。でもその根拠を彼が示すことはほとんどありませんでした」

そして「誤報とフェイクニュースはどう違うのか」についてこう続ける。

「誤報は送り手が意図せず、または思い込みで誤った情報を送ることを指します。誤報が起こる原因はケアレスミス、取材不足や思い込みによる事実誤認がほとんどで、誤報した情報の発信者=メディアは必ず訂正し、誤報により被害や不利益を被った個人・団体に対して謝罪を行います。一方フェイクニュースは情報の発信者が意図して事実と異なる情報を送るもので、この場合たとえ情報が誤っていたとしても送り手は訂正をしないことが特徴です」

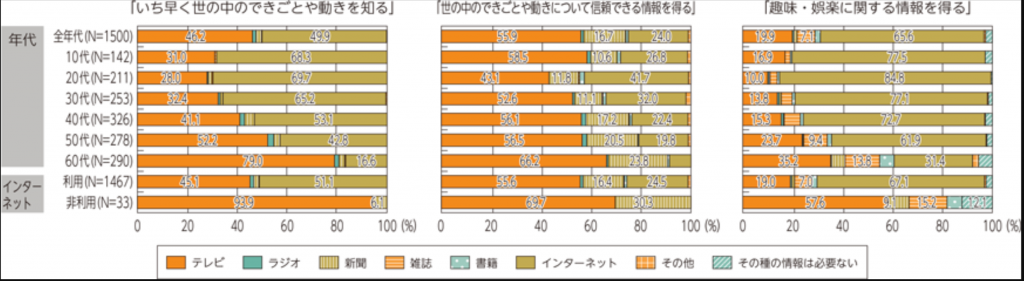

ニュースの「生産工程」を学ぶ

授業ではこうした誤報を防ぐためメディアはどのようなことをやっているかをテレビや新聞を教材にして学生に説明する。

私はまず学生に「情報の信頼性を考える場合、大切なのは発信者がどのくらいファクトチェックを行っているかだ」と説明する。メディア関係者には釈迦に説法だが、学生をはじめ一般の人たちはニュースの“生産工程”がどのようなものなのかを知らない。

「日経電子版の読みかた」でも書いた通り、記者やデスクといったドラマや映画などで耳慣れた仕事であっても、実は何をやっているのかわかっていないのが普通なのだ。

ニュースの「生産工程~ファクトチェック」 筆者作

こちらは授業で教材として使うパワポからの抜粋だが、ニュースが視聴者や読者に届くまでテレビや新聞でどのようなファクトチェックの体制があるのか、ざっくりと示したものだ。

記者・カメラマンからデスク、整理部・番組スタッフ(この段階でテレビであればディレクター、プロデューサーなど複数人がチェック)、校閲・タイトルなど、少なくとも4段階、複数人のチェックが入るという説明を行い、授業はさらにこう進む。

「誤報を防ぐために大手メディアではこうしたチェック体制をつくっているのですが、それでも様々なヒューマンエラーで誤報が生まれることがあります。一方で個人メディアやSNSの場合には、ファクトチェックをするのは発信者である個人のみのケースがほとんどでしょう。当然ファクトチェックが甘くなってしまいます。さらにネットニュースには発信者が悪意を持って流布するフェイクニュースも混在しています」

ここで私はいったん「ネットの海の中で泳ぐためには、情報を疑い選ぶ力、メディアリテラシーが必要です。メディアリテラシーをもって、ニュースが常に事実かどうか疑ってかからないといけません」と結ぶ。そうすると学生が疑問に思うのは「ではどうやってニュースの情報の信頼性を見極めたらいいのか?」だ。

ここから私は「まずはメディアのことを知ること」だとして、報道現場にある取材手法やルール、放送や記事にある伝え方の決まり事について説明していく。

たとえば私は学生に「記事にはよく『関係者によると』とありますが、なぜ情報ソースが匿名なのかわかりますか?」と聞く。学生は情報が実名か匿名かを意識してニュースに触れることは普段ないので、多くの場合「そういえば」という顔をする。

ここで私は「記者の取材にはオンレコとオフレコという2つの方法があるから」と説明を始める。

「オンレコとはon the record の略で、取材で得た情報すべてを記録・公表出来ます。会見など公式な場での取材なので、記者は取材相手の話を聞きながらメモを取ったり録音したりできますし、写真や映像を撮ったり、生で中継することも可能です」

「一方オフレコ(off the record)は、取材相手の語った情報を記録や公表しないことが前提になっています。ですから記者はその場でメモを取ったり録音することができません。オフレコには取材内容をすべて非公開とする『完オフ』と、匿名ならばニュースにできる場合があります。匿名の場合、情報ソースは『関係者』『周辺』『○○筋』『幹部』などとされています」

ここで学生には、なぜオフレコによる取材があるのか、実名と匿名の情報の信頼性などについて考えてもらう。

また学生に「ニュースでは文末に注意をすることが大切だ」と伝える。

「実はニュースでは、文末をよくみるとそのニュースの信頼性の高低がわかります。たとえば衆議院選挙で著名人のAさんの出馬に関するニュースがあります。そのニュースで『立候補することを正式発表した』というニュースがあれば、まず間違いなくAさんは出馬するでしょう。また『立候補する』と断定的に報じられている場合も、公式発表こそされていないものの出馬するとみていいです。これはメディア側も確たる情報を得た上で報じているからです」

「しかし『立候補する方向で調整している』だったらどうでしょう。また『立候補する方針を固めた』も同様で、出馬が決まったように聞こえますが、実はまだ断定的に言えるほど可能性は高くありません。そして『立候補する方向で検討している』、これは検討に入ってはいますが、まだ白紙になる可能性も大きいという意味です。つまり皆さんには同じように聞こえる文末であっても、ニュースを伝える側は情報の確度によって微妙に伝え方を変えているのです」

質疑応答で学生からよくある質問に「具体的にどのメディアがいいですか?」がある。

学生には「自分でいろいろ読んでみて、相性のいいメディアをいくつか探してみてはどうですか?ただその際には、自分が読んで心地いい情報を発信するメディアだけではなく、その対極にある論調を展開しているようなメディアも探してみてください」と話すことにしている。学生には授業の最後にフィルターバブルについて説明し、あらためて注意を促して授業を終える。

こうした授業を各大学で行って6年目となる。2003年に小中学校で“メディアリテラシー”授業を始めたときからだと足かけ20年近くだ。この20年間でのネットの配信技術の向上とSNSの普及で、テレビを取り巻く環境は激変した。20年前はネットで動画を見ることなどありえない話だったし、個人が情報発信する機会も限られていた。

しかしいま、東工大の柳瀬博一教授がいう「誰でもメディア」の時代となった。たとえばここ数年、テレビニュースには視聴者提供の映像が当たり前のように映し出されている。スマホで手軽に映像が撮れSNSにすぐ投稿できる。さらに映像をテレビ局のサイトに投稿することもできるようになった。

一方で真偽の疑わしい情報や映像もネット上に溢れていて、情報のプロであるメディアでさえも情報の正誤、真偽の見分けがつかなくなっている。だからテレビ局がネットにある情報や映像をそのまま放送して、誤報となるケースも実際に起こっている。

学生にメディアリテラシーの授業をしている私でさえ、いつフェイクニュースの罠に陥るかわからないリスクを抱えている。

まさにメディアリテラシーは、どの世代であっても必要な時代なのだ。