RELATED CONTENT関連コンテンツ

RELATED CONTENT関連コンテンツ

フェローシッププログラム・報告会【開催レポート】

日本の地方局・地方紙の記者の方々の渡米取材をサポートする“SmartNews Fellowship Program”。このプログラムを使って、2021年に渡米された3名の記者たちによる報告会が3月15日にオンラインで実施されました。報告会は、それぞれの取材の様子を伝える基調講演の後、質疑応答が行われました。その様子をご紹介します。

基調講演

吉江圭介記者(河北新報)「米ローカルメディアの動向~ニュース砂漠をテーマとしたコロラド州の取材報告」

よく知る取材先から「新聞は読まれていない」と言われ、地方紙やメディアの将来像を考えてみたいと思った。米国では新聞発行部数の落ち込みが激しい一方、ニューヨークタイムズなどはデジタル版を含めた部数が増加しており、米国メディアに変化の兆しを感じてフェローシッププログラムに応募した。

2021年11月、投資ファンドに買収され、激しいコスト削減に見舞われたコロラド州の地元紙・デンバーポストや、24の地元コミュニティ新聞の買収フェローシッププログラムスメディアを専門とする組織「ザ・コロラド・サン」(デンバーポストを退職した記者らで設立)などを取材した=SMRIフェローシッププログラムの「情報発信」参照。

取材を通じ、①地元紙は何のためにあるかという存在意義の再確認とデジタル化の徹底の必要性、②記者が記事を書く一方通行の時代は終わり、一人一人の記者が前に出て読者との関係を結び直す役割を求められている――を強く感じた。コロラド・サン創設者の「古いビジネスモデルは死につつあるが、ジャーナリズムは死んでいない。重要なのは紙媒体、デジタル、テレビといったプラットフォームではなく、コミュニティに貢献すること、権力者に責任を負わせることだ」との言葉が印象的だった。

広瀬一隆記者(京都新聞)「越境する『日本人』」

約100年前に米国に移民した曽祖父の子孫(100人超)の足跡をたどることで、日本人の越境の曖昧さを描くとともに、多様性の可能性を探ってみたいと応募した。日本と米国に住む日本人を通じて、マジョリティとマイノリティについても考えたいと思った。

2021年11月、カリフォルニアの日系三世の男性から取材をスタート。その男性が取材対象をどんどん広げてくれた。取材に応じてくれた人たちは、自分のことを日本語発音で「ニホンジン」と言い、日本の語彙も残っていた。第2次大戦中の強制収容所を経験した一世はすでに存命していなかったが、複雑な思いを抱いていたという話だった。

日本で暮らしている外国ルーツの人々も取材し、複数のアイデンティティを共存させることの日米での違いについて記事化したいと考えている=2022年3月下旬掲載予定。

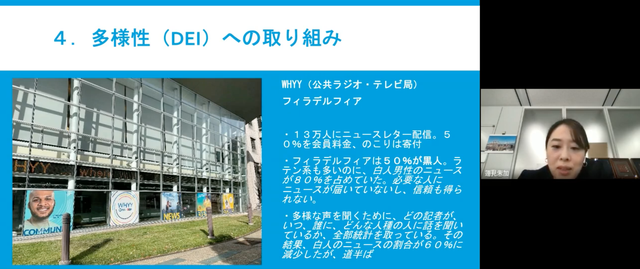

蓮見朱加記者(神奈川新聞)「米メディアと多様性~双方向、連携、ヘイト報道の今」

地方紙が減っていく中、もう一度ジャーナリズムの原点に戻ろうとLINEを通じて読者から質問を募り、それに記者が応えて地域の課題を解決していく報道を国内30近くの地方紙が実践している。フェローシッププログラムでは、神奈川新聞も参加しているこのエンゲージメントジャーナリズム(双方向報道)に早くから取り組んでいる米国のジャーナリスト、地方紙、研究者らを取材した。持続可能な地方紙の運営に必要なコンテンツ発信や、デジタルシフトの現状、多様な声を伝えるためのメディア自体の内部改革、さらにヘイトクライムの現場も含めて、2021年秋に米国12カ所を訪ねた。

エンゲージメントジャーナリズムでは、①伝統的な「パラシュート型ジャーナリズム」では読者との信頼関係が築けないと考え、双方向報道を実践して信頼を得たジャーナリスト、②記者が1人しかいないときに停電が起き、Facebookで「いま何に困っていますか」と問いかけたら、回答してくれた人同士がつながってコミュニティができ問題を共有できた事例、②上から目線になりがちな取材者と読者を対等な関係にしようと、地域で情報のハブになる人にメディアのことを伝え、英語が不自由な移民の人々とつながろうとする取り組み――などを取材した。

連携ジャーナリズムでは、ローカル紙20~30社が、メディアパートナーシップ組織を通じた財団の支援で情報交換する機会を設けたり、コロナ禍で減った広告収入の支援を受けていたりしていた。デジタルシフトでは、紙は週2日しか発行せず、日曜の読み物でどんな記事が読まれているかを専用システムで確認してる事例や、コスト削減で過去5年でスタッフが1000人規模から100人規模に激減したメディアが、デジタルのページビューを重視している事例などを取材した。

ある研究者は「多くの報道機関が自分たちの価値観を定義していない。何が自分たちの指針かを定義し、それを社会と共有することが大切だ」と指摘。多様性に力を入れていたラジオ局はブラック・ライブズ・マター運動が注目されたときに、企業理念を「人種差別に立ち向かう報道機関」と定め、「コミュニティの質問を意義深く扱っていく」と宣言した。このラジオ局の幹部は「ここがベストを尽くせる場所だとスタッフに感じてもらえる理念が、これからのニュースルームには必要だ」と話した。

ヘイトクライムについては、2018年10月にピッツバーグで起きたシナゴーグ(ユダヤ教会堂)銃撃事件を取材した=SMRIフェローシッププログラムの「情報発信」参照。

一連の取材で、①デジタル時代に求められるのは、地域の声を聴いて報道に反映させ、課題解決に結びつけられる双方向報道の力だ、②デジタルシフトを加速していくためには、紙面を減らさなければならないかもしれない、③より多様な声を聴くためにはメディア自体のダイバーシティ(多様性)、エクイティ(公平性)、インクルージョン(包括性)をもっと高めなければならない――と感じた。

Q&A

米国での取材を経験して、日本の記者の専門性とか、力が不足していることとか、米国の記者と違った独自性とか、気づいたことは?

蓮見 新卒一括採用だと学び直す機会を得ることは難しいと思いました。米国でエンゲージメントジャーナリズムにかかわっている記者は美術を専攻したり、デザインを重視したり、様々なバックグラウンドを持っていて、従来の凝り固まった視点ではないところから着想を得て新しい報道につなげていると聞きました。エンゲージメントジャーナリズムを大学院で学んでからまた記者に戻ることもあります。日本でも学び直しに対して寛容になるべきだと思います。

吉江 会社として社員1人に投資する費用、機会は多くない。業務に最適化できる能力は身につきますが、私は記者個人としての能力を高め、成長していきたいというのがあってフェローシップに応募しました。社会が複雑化、多様化する中で問題に対応していくには、いろんな記者、人材を育てることがすごく大事だと考えています。

黒人記者なら黒人に関する記事や情報を書きやすいということがあると聞いたが、米国での記者の人種的な割合はどのくらいになっているのか?

広瀬 ロスの羅府新報は基本的に日系の人が作っていました。日系コミュニティはたぶん縮小しています。その中で、日系の人が特化して書く新聞の先行きは厳しいだろうと思います。多様性という中で日系にこだわりすぎてもいけないと思いました。

吉江 私が取材したコロラド州は白人の割合が8割以上で、非常に白人の割合が高いという印象がありました。その中で取材したローカルメディアは、現状ではやはり白人記者に偏っているけれども、人種の多様化や、若い人も積極的に雇用する世代の多様化に問題意識を持っていました。

蓮見 ピッツバーグは白人が多い地域なので、新聞社も白人の男性が多いということでした。まだ道半ばではありますが、編集長は多様化していくために女性を雇ったり、人種を変えたりしたいと話していました。NPOのメディアではトップが女性ということも多く、「あそこのメディアは白人の男性ばかりだから、もっと変わっていかないとね」と本音を漏らしてくれることもありました。

コミュニティでコーディネーターをしている黒人男性に取材しましたが、いろんな人の視点が入ることによって、誰の声を聞くかという選択も変わります。ジャーナリストもより多様化され、地域で聞く声も変わっていく必要があると感じました。

米国はいまだに超大国で、GDP成長率や平均寿命など定量的なデータはいい国になっているように見える一方で、ジャーナリズムは衰退している。ジャーナリズムと米国という共同体の相関関係はどうなっていると考えるか?

蓮見 米国はデータをもとにどんどんよくしていこうという国だと感じています。フィラデルフィアのラジオ局は、いつどこで、どういう人種、ジェンダーの方に取材したか――という統計を取って状況を改善しようとしており、希望を感じました。一方で、デジタル化を進めていくため、どんな記事が読まれるかという統計を取っているメディアも多くありました。よく読まれるジャンルの記事を書いている記者が評価されるのではと聞いたら、そういうことはないということでした。地域をよくしたいという思いが根底にあり、例えば調査報道ばかりやって数字が上がらない記者でも「特に不安を感じていない」と話していたことにも希望を感じました。ヘイトクライムの取材でメディアによる分断で地域が翻弄されていましたが、地域のことをよく知っているローカルジャーナリストが問題を掘り下げることによって、地域が回復していくところも目の当たりにしました。

広瀬 私は取材でオールドメディアを使って、親族へのアクセスを頼もうとしましたが、全然機能せず、結局自分でSNSでつながったのが今回の取材の発端でした。既存のメディアは昔、訃報を載せ、いろんなコミュニティの中心になっていたけど、それがどんどん弱くなっているのだろうと思いました。

吉江 成長する米国社会とジャーナリズムとの相関関係で私が考えたのは、そもそもこれまでのジャーナリズムが人々のニーズに応えきれていなかった、すくいきれていなかったということです。組織が非常に硬直化して、前例踏襲主義に陥るなど課題があったのだと思います。そういう意味で言うと、デジタル化をうまく活用することによって、米国のジャーナリズムには成長の余地が残されていると感じました。

RELATED CONTENT関連コンテンツ

RELATED CONTENT関連コンテンツ