「AIがもたらす便益は、どのように分配されるべきか」小林哲郎

小林哲郎

小林哲郎

早稲田大学政治経済学術院 教授

1978年東京都生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(社会心理学)。国立情報学研究所情報社会相関研究系准教授、スタンフォード大学コミュニケーション学部客員研究員、香港城市大学メディアコミュニケーション学部准教授などを経て、2023年より早稲田大学政治経済学術院教授。専門は政治コミュニケーション、政治心理学、世論研究。

AIの文化依存性

大規模言語モデル(LLM)を用いたAIには、多様な形で「文化」が組み込まれている。まず、どのような学習データを用いるかによって、ステレオタイプやその他の文化的バイアスがモデルに混入する可能性がある。また、インストラクション・チューニング(AIに人間の指示通りに応答させるための訓練)の過程でも、文化的あるいは政治的なバイアスが介在することが報告されており(Santurkar et al., 2023)、その結果として、人種・ジェンダー・イデオロギーに関わる「文化的」な価値観を反映した出力が生じることがある。

さらに、AIが使用される文脈もその出力に大きく影響を与える。特定の国や地域におけるAIの利用には、政治的タブーやセンシティブなトピックに対する検閲が加えられることがある。また、そもそも利用可能なAIそのものが国によって異なる。たとえば、中国や香港ではVPNを使用しない限り、ChatGPTにアクセスできないといった制限が存在する。

加えて、ユーザーがAIに何を求めるのか、どのような利得を期待しているのかという点においても、文化的差異が顕在化する可能性がある。たとえば、AIをチャットパートナーとして利用する場合、文化的に適切な応答が求められるが、その適切性は文化圏によって異なるだろう。

こうした意味で、AIにおける文化依存性は、グローバルなソーシャルメディアにおける文化差以上に強く現れる可能性がある。FacebookやX(旧Twitter)などのソーシャルメディアは、アーキテクチャ自体は世界共通であり、その上に利用者の文化的差異が現れる。一方、LLMベースのAIは、学習段階から文化的要素が深く埋め込まれており、その文化的影響はより構造的かつ本質的である可能性がある。

AIがもたらす便益の分配

AIは多様な形で人間社会を変革しつつあるが、その恩恵はどのように分配されるべきだろうか。また、そうした「望ましい分配」において文化はどのような役割を果たすのだろうか。このような問いは、AIの技術的側面を超えて、今後のAI開発と社会実装の方向性を考えるうえで重要である。なぜなら、AIによる便益の分配方法は、社会がAIに何を求めるかという期待形成に影響を与えるだけでなく、AIに対する規範・規制の枠組みにも深く関わってくるからである。ここに、テクノロジーと文化のもう一つの接点が見出される。すなわち、テクノロジーがもたらす恩恵のあり方や、それをいかに社会に配分すべきかという規範は、国家や文化によって異なる可能性がある。

たとえば、中国においてはテクノロジーの便益が功利主義的に捉えられる傾向があると指摘されている(梶谷・高口, 2019)。社会全体の安全が確保されるのであれば、個人のプライバシーが高度な監視システムによって制限されることも容認されるという態度は、その典型例である。こうした発想に立てば、技術の発展初期において、便益が一部のテックエリートや大都市に集中しても、それがやがて国家全体の繁栄につながるのであれば、初期の不平等は許容されるという見方が成立する。この考え方は、中国の改革開放期に鄧小平が唱えた「先富論」、すなわち「一部の人が先に豊かになることを認め、その後に全体の豊かさへとつなげる」という理念とも軌を一にしている。

一方、たとえばドイツでは異なる倫理的枠組みが見られる。ドイツはEUと連携しつつ、デジタル・インクルージョン(digital inclusion)に力を注いでおり、社会的に不利な立場にある人々がテクノロジーの恩恵を受け損ねることのないよう、積極的にコストを支払っている。高齢者、移民、低所得層を対象にデジタル格差を是正しようとするこうした姿勢は、「強者の先行による国全体の発展」を優先する中国の功利主義的ロジックとは対照的である。むしろ、最も不利な立場にある人々に優先的に便益が届くべきだとするドイツの考え方は、ロールズのマキシミン原理(最も不利な立場にある人の利益を最大化する原則)に近いものといえるだろう。

あるいは、功利主義的分配原理やマキシミン原理に加えて、社会的属性や階層にかかわらず、すべての市民が等しくテクノロジーの恩恵を享受すべきとする平等主義的(egalitarian)な分配モデルも想定可能だろう。各国がどのような分配原理を支持・重視するかという「文化的差異」は、AIが生み出す便益の設計と配分にいかなる影響を与えるのだろうか。本論考では、この問いに対する一つの試みとして、中国、ドイツ、香港、日本、アメリカの5地域で実施したオンライン調査データを用い、AIがもたらす便益の分配に関する文化依存性を考察する。

調査概要

2024年7月~8月にかけて、中国、ドイツ、香港、日本、アメリカの5地域で、AIチャットボットに関する比較可能なオンライン調査を実施した[1]。各国のサンプルサイズは約1,000名で、年齢を18歳~29歳、30代、40代、50代、60代以上の5カテゴリ、性別を2カテゴリとしてクロスした10セルの人数がほぼ等しくなるようにクオータサンプリングを行った。AIチャットボットを全く使ったことのない人は排除された。

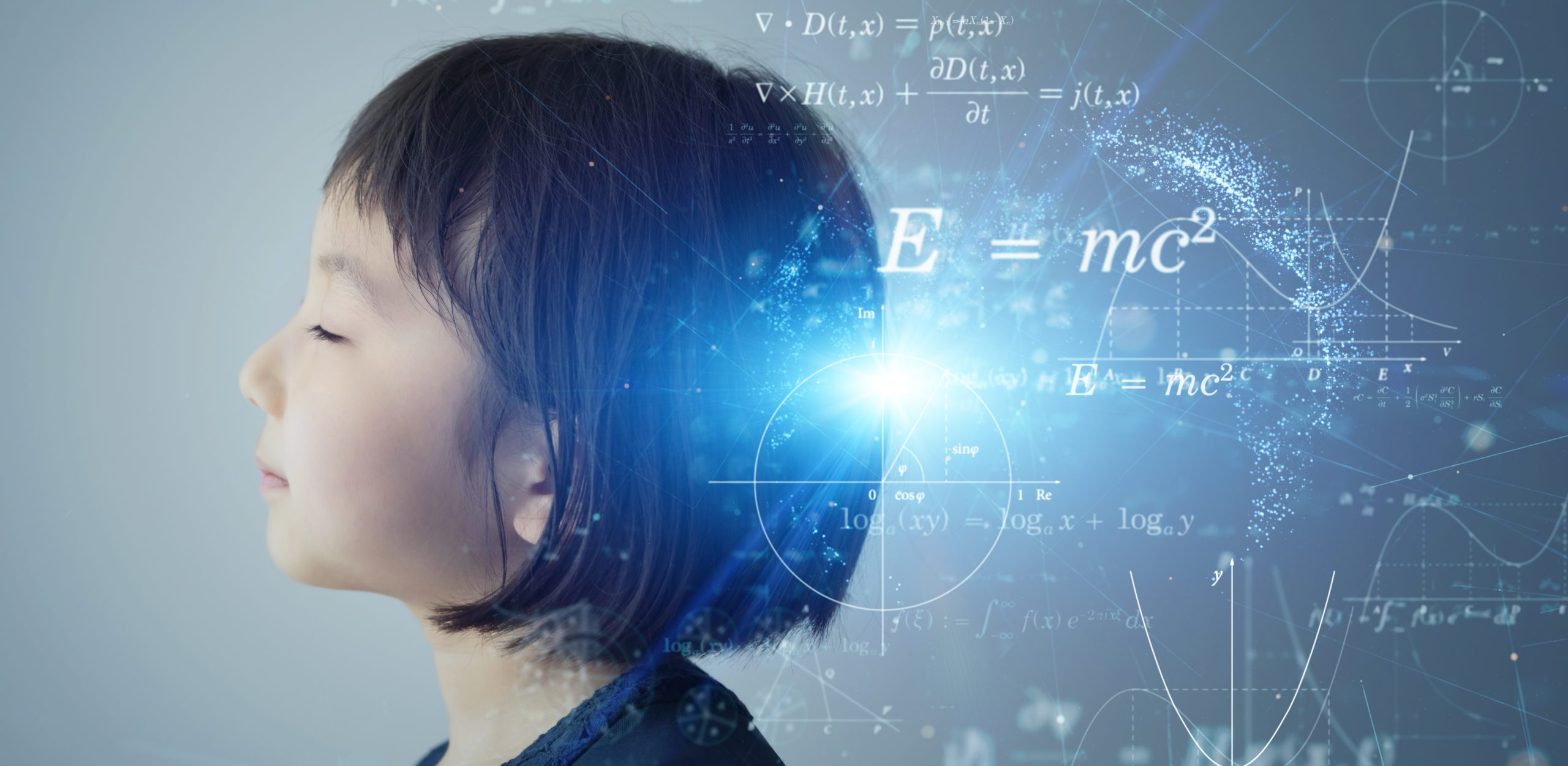

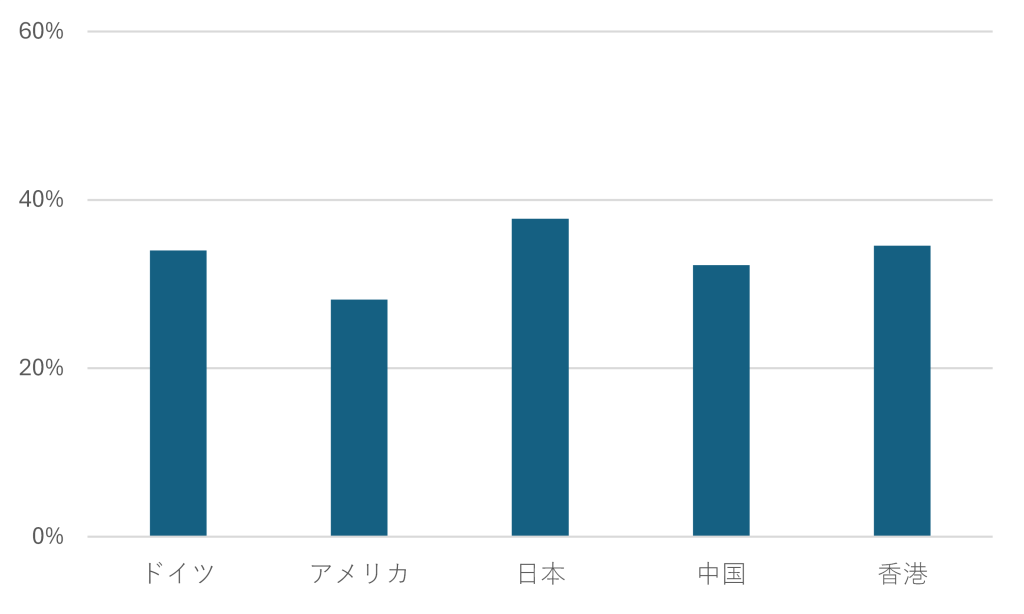

グローバルなAIチャットボットに限定して各国での利用者の数を示したものが図1である。まず、中国でいずれのチャットボットでも利用者数が少ないのは、中国では、「文心一言」や「豆包」などの国内の生成AIが広く用いられているほか、SiriやAlexaに類似した「小愛同学」が人気であることによる。したがって、このグラフが中国においてチャットボットの利用が低調であることを示しているわけではない。ドイツ、アメリカ、日本での傾向は比較的に似ており、ChatGPTのチャットボットとしての利用が最も多く、AlexaやSiriが続く。香港ではドイツ、アメリカ、日本よりは低調なものの、ChatGPTの利用が最も多く、これは中国とは異なる傾向を示した。

図1 グローバルなAIチャットボットのサンプル内利用者数

求められるAIチャットボットの違い

調査対象となった5地域では、求められるAIチャットボットにどのような違いがあるのだろうか。ここでは、2つの質問によって文化差を検討する。

最初の質問は、普遍的便益を求めるか、個別的利益を求めるかに関するものである。

医療に関するアドバイスや推奨事項を提供するAIチャットボットがあり、それには2つのタイプがあるとします。

Aタイプ:全員に対して普遍的な医療アドバイスを提供できる無料タイプ

Bタイプ:一部の人に対してより専門的で個別化された医療アドバイスを提供できる有料タイプ

どちらのAIチャットボットが、より価値があると思いますか。

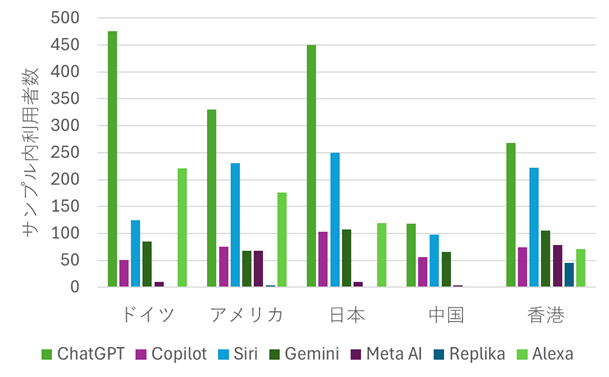

Bを選んだ人の割合を図2に示した。日本や中国では一部の人に対してより専門的で個別化された医療アドバイスを提供できる有料タイプを好む人が比較的多いが、それでも約50%程度である。その他の国では全員に対して普遍的な医療アドバイスを提供できる無料タイプの方が好まれている。

図2 AIチャットボットに求める医療アドバイスの選好

次の質問は、キャリアプランニングにおいて、個人の興味やスキルに即した情報を求めるか、給与や需要に基づいた情報を求めるかの違いを尋ねたものである。

キャリアプランニングと求人の推薦を行うAIチャットボットがあり、それには2つのタイプがあるとします。

Aタイプ:給与や需要ではなく、ユーザーのスキルや興味に沿った選択肢を提供するタイプ

Bタイプ:スキルや興味の一致ではなく、給与や需要に基づいた選択肢を提供するタイプ

どちらのAIチャットボットに、仕事を推薦してもらいたいですか。

Bを選んだ人の割合を図3に示した。Bを選好する人は多くても40%弱であり、過半数は実利よりも自分のスキルや興味にあった選択肢の提供をAIチャットボットに求めている。相対的には日本はややBを選好する人が多い傾向が見られた。

図3 AIチャットボットに求めるキャリアアドバイスの選好

これらの結果は、国ごとに大きな文化差があるわけではないが、中国や日本では個別的な便益を得る実利主義が比較的強く、アメリカでは普遍的便益や自己実現のための手段としてのAIを求める傾向が比較的強いことが示唆される。

AIチャットボットの便益の分配

次に、AIチャットボットによる便益がどのように分配されるべきかという質問について分析する。質問は以下のとおりである。

AIチャットボットは進化し続けると予想されますが、その将来がどのようなものになるかはまだ明確ではありません。もし[調査国名]がAIチャットボットの開発において以下の3つの方向性から選択するとしたら、あなたはどれが好ましいと思いますか。以下の3つの可能な社会を、最も好ましいものから順に順位をつけて並べ替えてください。

A: 才能のある人々が主導してAIチャットボットの力を活用し、全体の繁栄を高める社会

B: 最も不利な立場にある人々がAIチャットボットの力を活用してより良い状況になる社会

C: 才能やスキルに関係なく、社会の各メンバーがAIチャットボットから等しく恩恵を受ける社会

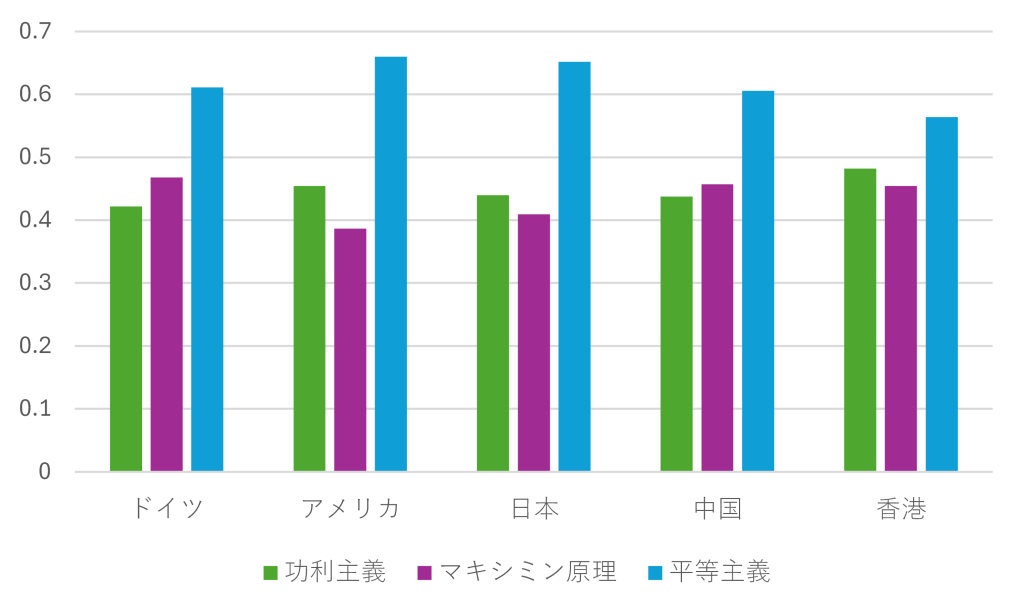

Aは功利主義的な考えを、Bはマキシミン原理的な考えを、そしてCは平等主義的な考えを示している。1位として選ばれた場合には1、2位の場合には0.5、3位の場合には0として数値化し、AからCのそれぞれが平均的にどの程度選好されたかを示したものが図4である。

図4 AIチャットボットによる便益の分配に関する選好

全5地域に共通して、平等主義的なAIチャットボットの発展が最も強く望まれているという結果となった。平等主義的発展の選好はアメリカや日本で特に強い。中国において功利主義的な発展が望まれているという傾向は見られなかった。国家による政策的選好と市民の選好が一致しないことを示唆している。むしろ中国や香港はアメリカや日本と比べて、社会的に不利な立場の人の便益となるような発展を望む、マキシミン原理的オプションを望む人がやや多い傾向も示している。

学歴による個人レベルでの選好の違い

ここまでは国レベルでの差異に着目してきたが、最後に個人レベルでの選好を分析する。その際、特に学歴の効果に注目する。学歴に着目するのは、この変数がAIによる便益の(再)分配にとって重要であるためだ。高学歴層はいずれの社会においてもエリートであり、政府あるいはテック企業においてAIの発展の方向性にも影響を与える。近年注目されるテクノ・リバタリアニズム(技術によって個人の自由を最大化しようとする思想)やテクノクラシー(専門知識や科学技術に基づいて統治する仕組み)を考える上でも、高学歴層がAIによる便益の分配をどのように考えるかは大きな意味を持つ。たとえば、AI政策や技術革新に強い影響力を持つ高学歴層が功利主義的な考えを持てば、AIによる便益は社会的に不利な立場にある人々に再分配されにくいかもしれない。

そこで、図4に示した功利主義的選好、マキシミン原理的選好、平等主義的選好の3つの従属変数のそれぞれに対して、性別と年齢をコントロールした上で、学歴と地域の交互作用の効果を推定し、モデルから得られた予測値について、グラフ上に予測結果を描画した(プロット)。

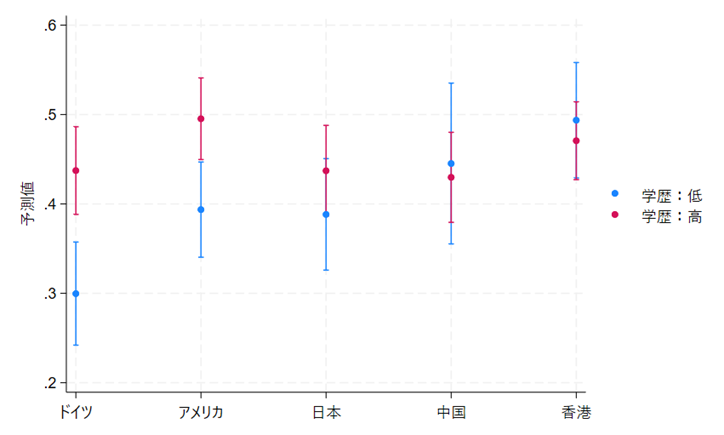

図5は功利主義的なオプションへの選好を従属変数とした場合のプロットである。功利主義的な分配選好、つまり「富裕層によるAI主導の富の蓄積が最終的に他の人々にも恩恵をもたらす」とする考え方への支持は、ドイツやアメリカのような国では、教育水準の高い層で比較的強い。しかし、このような差は中国や香港では見られない。

図5 功利主義的な分配選好に対する学歴の効果

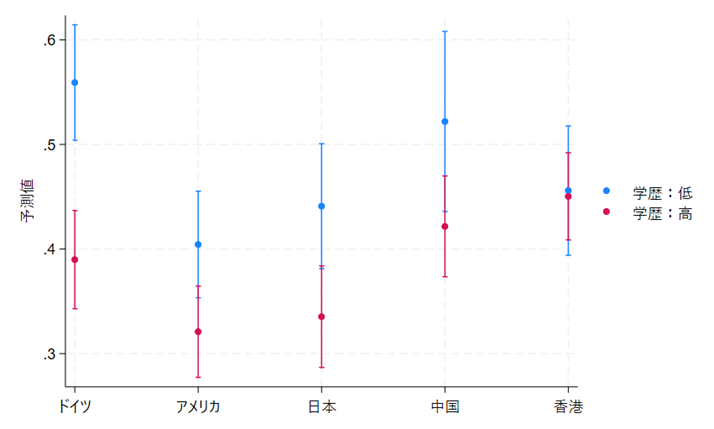

図6は、マキシミン的な選好を従属変数とした場合である。マキシミン原理(AIは最も不利な立場にある人々のニーズを優先するために活用されるべきだとする考え方)は、多くの国において教育水準の低い層から比較的強い支持を受ける傾向がある。しかし、この傾向は香港では見られない。

図6 マキシミン原理的な分配選好に対する学歴の効果

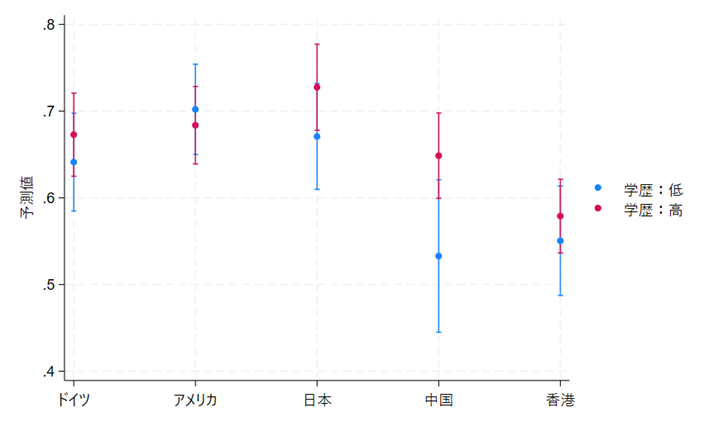

最後に、平等主義的選好を従属変数にした場合が、図7である。平等主義(AIは富を均等に分配するために活用されるべきだとする考え方)は、ドイツやアメリカでは教育水準に関わらず広く支持されている。しかし、アジアでは高学歴の人々の方が平等主義を支持する傾向が見られる。特に中国や香港では、低学歴層の平等主義への支持が比較的弱いようだ。

図7 平等主義的な分配選好に対する学歴の効果

これらの分析から、5地域を通して、全体的にAIが「すべての人に平等に利益をもたらす」ことを支持する傾向が強いことが明らかとなった。中国では予想されたほど功利主義的な傾向は見られなかった。この結果もまた、国家による政策的選好と市民の選好が必ずしも一致しないことを示唆している。また、個人レベルでの選好を分析すると、学歴が高い人ほど功利主義的分配を支持し、学歴が低い人ほどマキシミン原理を支持する傾向が明らかになった。さらに、中国や香港では、学歴がAIに関する考え方に影響を与える傾向が弱いことが明らかとなった。

これらの結果は、AIの恩恵の分配に対するユーザーの期待と、現実の市場主導型のAI開発の方向性にギャップが存在する可能性を示唆している。調査を行った5地域におけるユーザーは、AI技術の恩恵が人々に平等に分配されるべきであるという期待を一貫して抱いている。AI技術が一部のエリート層や社会階層の高い人々に偏って便益をもたらす傾向が強まれば、ユーザーの反発を招きかねない。言い換えれば、AI技術の発展による格差の拡大は許容されにくく、テック企業と市場に放任するのではなく、政府はAI技術の開発と社会的要請のバランスを取る必要があるだろう。

まとめ

大規模言語モデル(LLM)を用いたAIにはその成り立ちから深く文化が埋め込まれており、そのためグローバルに画一的な受容がされるとは限らない。本稿で分析したデータからは大きな文化差は見られず、国や地域を越えて平等主義的な選好が見られたが、個人レベルでの分析からは文化差も観察された。具体的には、普遍的な医療アドバイスを提供できる無料タイプのAIが一貫して選好され、AIは富を均等に分配するために活用されるべきだとする考え方が国や地域を越えて強く支持されていた。一方、学歴と分配選好の関係には文化差が見られ、中国や香港では、低学歴層の平等主義への支持が比較的弱い傾向が見られた(図7)。高学歴層は、比較的、功利主義的な分配を支持し(図5)、低学歴層はマキシミン原理的な分配を支持していることは(図6)、今後のAI受容の形が社会経済的地位による分断と相関する可能性も示唆されるため、政府の役割も含めて今後議論が深まることが期待される。

引用文献

Santurkar, S., Durmus, E., Ladhak, F., Lee, C., Liang, P., & Hashimoto, T. (2023, July). Whose opinions do language models reflect? In International Conference on Machine Learning (pp. 29971–30004). PMLR.

梶谷懐・高口康太 (2019).『幸福な監視国家・中国』 NHK出版.

[1] 本研究は、Dr. Bolin Cao (深圳大学)、Dr. Crystal Jiang (香港城市大学)、Dr. Sebastian Scherr (University of Augsburg)との共同研究である。