「AIとのインタラクションから意識を考える」田口茂

「意識」とは何なのだろうか。この問いは、哲学だけでなく、神経科学や認知科学、AI研究者などの間でも論じられるようになってきている。この問いをめぐって、①AIとのインタラクション、②AIは意識をもつか、という観点から若干の考察を展開してみたい。

田口茂

田口茂

北海道大学大学院文学研究院・教授

人間知・脳・AI研究教育センター(CHAIN)センター長

専門は哲学。特に現象学(フッサール)。意識、自己、間主観性などを扱ってきたが、最近は神経科学者・数学者・ロボット工学者・AI研究者・認知科学者などとの共同研究が活動の中心となっている。目下「媒介」(mediation)という概念を軸に科学にも開かれた哲学のあり方を模索している。著書に「現象学という思考──〈自明なもの〉の知へ」(筑摩書房)、「〈現実〉とは何か──数学・哲学から始まる世界像の転換」(筑摩書房、共著)など。

意識の容器モデルの批判

何かが「意識の中に」ある。「意識の中で」何かを捉えている。──こういった言い方をしばしば耳にするが、こういった表現は、意識を「容れ物」のように捉える考え方を誘発してしまうのではないか。これは習慣的で比喩的な言い方にすぎず、実際の経験に対応しているとは必ずしも言えない。

意識はどのように経験されているだろうか?それを振り返ってみたとき、意識が「容れ物」のように見えているということはない。自分にとって、ある意味ですべては自分の意識に関わる仕方で現われてくるので、容器としての意識と、その外にある世界とが切り離されて見えるということは、経験のなかでは起こっていない。哲学者のE・フッサール(1859-1938)は、この点を強調している(Husserl 1950; Brough 2008)。意識は決して袋やカプセルのようなものではない、というのである。

もし仮に意識が容器なら、容器の外は経験できない。このモデルによれば、「何かが意識されている」とは、「何かが意識という容器の中に入っていること」を意味する。それゆえ、意識という容器の中から、その外を意識することはできない。容器自身を外から見ることもできない。もしそうであるとしたら、いったいどうやって意識が容器であることを知ったのだろうか? この考え方自体が、矛盾を含んでいることがわかる。

私の意識の視点から見るなら、全世界が私の意識の相関者(私の意識と関わっているもの)である。世界は私の意識の「外」にあるわけではない。世界と意識の間にいかなる境界線も見出されない。世界は「意識の中に含まれている」わけでもないし、単純に「意識の外にある」わけでもない。ここでは、単純な空間的イメージはそぐわないのである。

「あなたの意識はどこにありますか?」という質問は、すぐにおかしな質問であることがわかるだろう。「私の頭の中にある」と答える人もいるかもしれないが、「ではそれを実際に確かめたことがありますか?」と言われたら、困るだろう。意識は、どこか区間内の特定の場所に「見える」ようなものではないからである。意識と世界の間に空間的な包含関係を考えるのは適切ではなさそうである。

認知科学者のF. J. ヴァレラはこの点を的確に摑んでおり、以下のように述べている。「心が頭の中にないとしたら、いったいどこにあるのだろう? まさにここがポイントだ。心は、内と外が相互に規定し合うこの非場所(non-place)にある。だから、それが内にあるとか外にあるとか言うことはできないのだ」(Varela 1999)。

われわれは意識を個人の内面に閉じたものと考えがちだが、そのような先入観を疑ってかかる必要がある。意識はむしろ外に開いていると考えた方がよいのではないか。あるいは、そもそも空間的には表象できないものとして、空間的に限定されないものとして考えた方が適切なのではないか。西田幾多郎は次のように語っている。「個人あって経験あるにあらず、経験あって個人あるのである。個人的経験とは経験の中において限られし経験の特殊なる一小範囲にすぎない」(西田 2012, 40)。これは「経験」についてであるが、「意識的経験」と考えれば、意識も個人の範囲に閉じ込める必要はないかもしれない。現にわれわれは個人の身体をはるかに超える範囲の現象を意識に収めているのである。

意識の有無を確認する必要はない

意識を「閉じた内側」に押し込める考え方が不適切であるとすると、意識はむしろ(少なくとも部分的には)「外に現われている」と考えることも不可能ではなさそうである。他人と普通にコミュニケーションをとっているとき、われわれは相手の振る舞いや受け答えを見ながら、相手に意識があることを疑わない。他方、相手が全然反応を示さないとき、相手が意識を失っているのではないかと思う。ということは、われわれは現われているコミュニケーションのあり方から、意識の有無を判断している。誰かの外的な様子を観察することで、その人に意識があるかどうかも多くの場合わかるし(「閉じ込め症候群」などは稀な例外にすぎない)、その人が怒っているのか、喜んでいるのか、悲しんでいるのか、などの意識内容についても、相当程度理解可能であると言える。

さて、AIとインタラクションすることを考えてみよう。最近では、ChatGPTも音声で人間と会話できるようになっている。このような技術の進展は、今後さらに加速していくだろう。ところで、AIがきわめて自然な仕方で人間とコミュニケーションをとっている場合、AIには意識があることになるのだろうか。これに対しては、否定的に考える人が多いと考えられる。私自身も、この点には懐疑的である。

しかし、もしAIの反応が完全に自然であれば、われわれは人間に対するのと同じように反応せずにはいられないのではないだろうか。そこには、意識を持ったものとのコミュニケーションと同様なコミュニケーションが発生する。それは、人間同士のコミュニケーションを部分的に再現しているものと言えるから、人間の意識的活動の一部を再現している(いわば人間の意識の痕跡)と言えなくもない。

そもそも人間同士のインタラクションにおいても、相手に意識があるかどうかは、コミュニケーションにとって決定的ではない。われわれも相手とコミュニケーションを取るときに、相手に意識があるかどうかをまず確認したりはしない。相手に意識があるかどうかが問題になるのは、きわめて特殊なケースのみである(たとえば相手が突然無反応になった場合)。通常のコミュニケーションは、「意識の有無の確認」を前提としていないのである。

重要なのは、コミュニケーションのループが回っていることであり、それが実現できているかぎり、意識の有無は問題にならない。「意識は問題にさえならない仕方で前提されている」ということもできるかもしれない。しかし、その場合でも、その前提は、特殊なケース(特に、相手が意識を失ったケース)ではじめて顕在化する(Taguchi 2023)。

それゆえ、AIとのコミュニケーションにおいても、コミュニケーションのループが回っている(自然なやりとりが進行している)かぎり、意識の有無は問題にならない。そこでわれわれは、意識をもつ人間に対するコミュニケーションと同じ型のコミュニケーションをとらざるをえない(交代で問いと答えをやりとりするなど)。AIが意地悪なことを言ったら、相手が機械的動作をしているにすぎないと信じていても、われわれは思わず腹を立ててしまうだろう。

自他の重ね合わせ

コミュニケーションのなかに、意識がテーマとして出てくることもある。

「どこが痛いですか」「どんな味がする?」「この作品に触れたとき、何とも言えない感じを味わった」といったものである。しかし、この場合も、「現われているもの」を手がかりにしながら、意識についてコミュニケートしている点に変わりはない。「意識についてのコミュニケーション」といういわばQ&Aのテンプレートができあがっており、それに沿いつつ、(知覚可能な)場面に応じて会話が行われる。

意識をもった人間は、意識をもった他の人間と日常的に交流している。誰かが「あなたが話している相手は意識があるか?」と問うならば、われわれは「他人にも意識がある」と言うだろう。しかし、話している最中には、そんなことは考えもしない。そこでわれわれは、「アクセスできない他人の意識」を外から推論するようなモードで捉えてはいない。他人を客観的事物のように観察して、その内部を推論しているわけではない。むしろ、自分と他人の意識を重ね合わせて、その重ね合わせの中で、自分と他人の意識を同時に理解するようなモードをとっていると考えられる。これを私は「自他の重ね合わせ」と呼んでいる。

これは、他人との関わりの基本モードであると考えられる。そのようなあり方がとりわけ際立っているのは、たとえば、他人がレモンを食べているのを見るだけで、唾液が出てくるとか、サッカーの試合を見ていて、思わず自分の足が動いてしまうといったケースである。このようなとき、われわれは自分と他人の身体を(意図的にではなく、思わず知らず)重ね合わせている。決して能動的・客観的に推論しているのではない。

これは、他人との関わりの基本モードであると考えられる。そのようなあり方がとりわけ際立っているのは、たとえば、他人がレモンを食べているのを見るだけで、唾液が出てくるとか、サッカーの試合を見ていて、思わず自分の足が動いてしまうといったケースである。このようなとき、われわれは自分と他人の身体を(意図的にではなく、思わず知らず)重ね合わせている。決して能動的・客観的に推論しているのではない。

他人の身体を客観的に眺めるより、このような「自他の重ね合わせ」の方がより基本的な経験のモードなのではないか、と私は考えている。たとえば幼児は、このような「自他の重ね合わせ」から出発して「自分」と「他人」をはじめて理解してゆくのではないか。フッサールも、こうした「自他の重ね合わせ」を、「他性における合致」「差異における合致」といった言葉で語っている(Husserl 1973, 450, 642)。

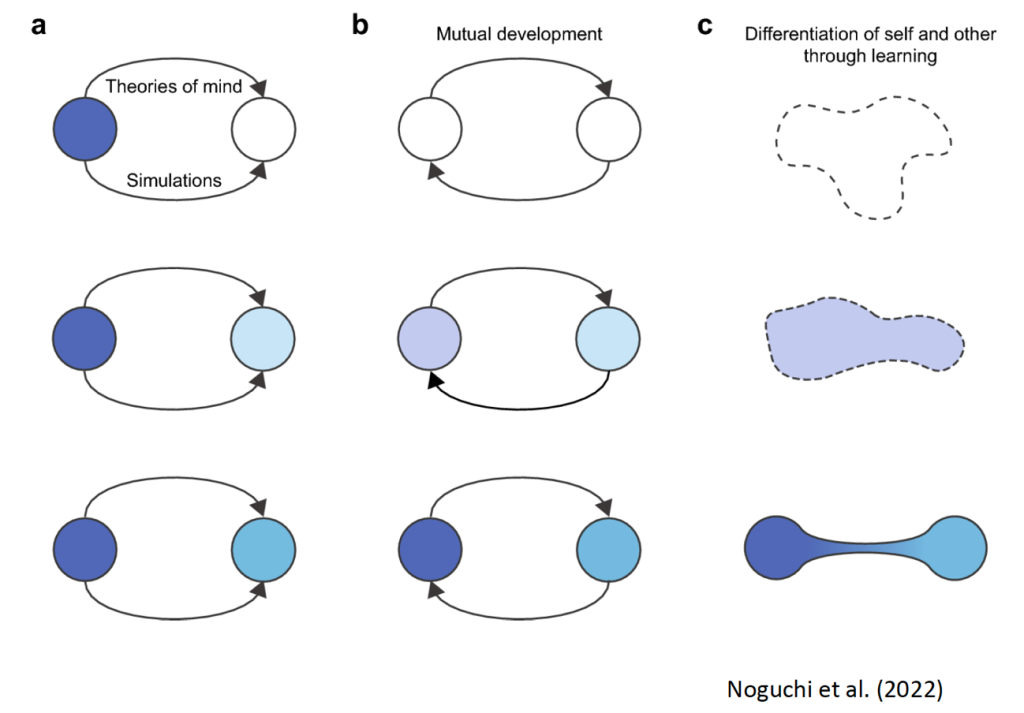

われわれは、現象学分野から出てきたこのような仮説を、AIによるシミュレーション実験で検証してみた(Noguchi et al. 2022)。社会的認知(social cognition)の研究では、しばしばTheory-theory (TT) と simulation theory (ST) が理論的枠組みとして用いられる。しかしどちらも、「自己」と「他者」という枠を最初から前提しており、この「枠」自体がどのように形成されてくるのか、という点を明らかにしていない。これに対しわれわれは、「自己」と「他者」という概念もまた、学習のなかではじめて獲得されるものではないかと考えた。(その背景には、たとえば西田幾多郎の「純粋経験」論などがある。西田 2012参照。)

以上のような哲学(現象学)分野における田口の仮説を、野口渉・飯塚博幸らがAIによるシミュレーションで検証した。仮想環境中でAIエージェントが視覚的予測学習を行うのであるが、その際、同じ入力を二つに分けて重ね合わせる「重ね合わせメカニズム」を実装した。これにより、エージェントは他者からの情報なしに、自分視点からの経験を積み重ねるだけで、他者視点からの視覚的表象を予測できるようになった。人間においても、他人の脳からの情報は入ってこない。自分の視点からの経験しかもたないにもかかわらず、われわれは現在もっているようなレベルの他者経験を実現している。上記のシミュレーションは、ちょうどこの状況に対応している。そして、こうした学習を可能にしている基本的なメカニズムとして、「重ね合わせメカニズム」という比較的単純なメカニズムを提案しているのがわれわれの研究である。

意識は捻れたループ

少し議論を振り返っておこう。第一節では、意識を空間的に閉じたものと考える必要はないという点を述べた。第二節では、他人とインタラクションしているときに、通常は、「相手に意識があるかどうか?」と推論したりすることはないという点を確認した。その際の意識は、いわば自他が重なり合ったようなモードで経験されている、という点を第三節で述べた。最後に、身体と世界の関係から、意識というものをどう捉えたらよいかを、もう一度考えてみたい。

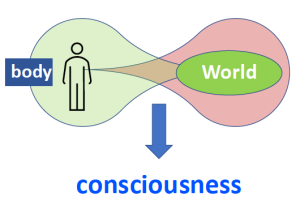

意識は、身体がなければ存在しないように思われる。他方、意識はいつも様々な対象に向かっており、それらの対象は世界のなかに現われてくる。意識はいつも世界を相手にしていると言ってもよい。このように、身体がなくても、世界がなくても、意識は成り立たないと考えられる。身体と世界の両方が、意識を成り立たせる条件を成している。

ここで、身体はそれぞれ個性的な身体であり、そのつど世界のなかの一箇所に存在している。身体は個々別々であり、世界内に分散している。意識が身体に条件づけられているとすると、意識は身体を通じて個体化されていることになる。

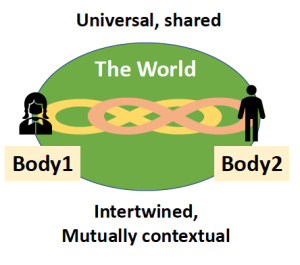

他方、世界そのものは、それぞれの身体にとって同じ一つの世界である。どの身体も同じ一つの世界のなかに住み着いていて、同じ一つの世界を相手とし、そのなかで行為し、物や環境を改変すれば、それは他の身体にとっても同じく改変されることになる。

このように、身体は個性的で複数あり、世界は唯一であるとすると、その両方に跨がる意識は、一方では個性的な身体に関係づけられ、他方では普遍的な世界に関係づけられていることになる。その際、一方で、身体はいつも世界の内に包まれ、世界の一部として存在している。他方で、世界がどのように経験されるかというと、それはそれぞれの身体の視点から開けるパースペクティヴのなかに包まれる仕方で経験される。世界はいつも、個性的な身体に条件づけられた個性的な風景として立ち現われる。この意味で、世界の方が個々の身体に包み込まれるという側面もある。

このように、身体は個性的で複数あり、世界は唯一であるとすると、その両方に跨がる意識は、一方では個性的な身体に関係づけられ、他方では普遍的な世界に関係づけられていることになる。その際、一方で、身体はいつも世界の内に包まれ、世界の一部として存在している。他方で、世界がどのように経験されるかというと、それはそれぞれの身体の視点から開けるパースペクティヴのなかに包まれる仕方で経験される。世界はいつも、個性的な身体に条件づけられた個性的な風景として立ち現われる。この意味で、世界の方が個々の身体に包み込まれるという側面もある。

このように考えるなら、身体は世界に包まれ、その世界は身体に包まれ、その身体は……というある種のループが成立していることが見えてくる。ただし、身体が世界に包まれる仕方は、客観的な見方において成り立つのに対し、世界が身体に包まれる仕方は、主観的な経験に根ざした見方において成り立っている。包まれ方は、それぞれ異質である。それゆえ、ここに成り立つループは、メビウスの帯やクラインの壺のような、「捻れたループ」であると言える。

世界のなかに、個体として自律的に生きる身体が生まれ、そこにこのような「捻れたループ」が成立するとき、「意識」が生まれるのではないか? 私はそのように考えている。あるいは、このような「捻れたループ」が当のループ自身に再帰的に関係づけられて、一種の「ループのループ」が生まれるとき、人間がもつものに近い高次の意識が生まれるのではないか?(D・ホフスタッターも、「不思議の環」(strange loop)として意識と自己を描いており、示唆的である。Hofstadter 2007)

ある意識と他の意識は、どちらも同じ世界をループの一端にもつがゆえに、互いに絡み合う。それゆえ、われわれは同じ世界のなかでインタラクションを行い、相互に意識あるものとして相手を経験する。他方で、意識は個性的な身体をループの一端にもつので、それぞれ個性的で、自分にしか経験できない側面ももつ。このように、意識の個性的な側面と世界に開かれた普遍的な側面は、互いに条件づけ合い、ループを成している。F. J. ヴァレラも、「個体性と間主観性は、対立するのではなく、必然的に相補的である」と言っている(Varela 1999)。

ある意識と他の意識は、どちらも同じ世界をループの一端にもつがゆえに、互いに絡み合う。それゆえ、われわれは同じ世界のなかでインタラクションを行い、相互に意識あるものとして相手を経験する。他方で、意識は個性的な身体をループの一端にもつので、それぞれ個性的で、自分にしか経験できない側面ももつ。このように、意識の個性的な側面と世界に開かれた普遍的な側面は、互いに条件づけ合い、ループを成している。F. J. ヴァレラも、「個体性と間主観性は、対立するのではなく、必然的に相補的である」と言っている(Varela 1999)。

AIに意識をもたせようとするなら、このような個性的な身体をAIにもたせ、世界との間に「捻れたループ」を作る必要があるのではないか。ただし、どのようにそれを実現すればよいのかは未知数である。(人工生命的な視点がヒントになるかもしれない。)

ただし、意識の有無を度外視して、AIとの間にインタラクションのループを作ることは、それよりはるかに簡単であり、すでにかなりの程度実現されつつある(ChatGPTとの音声対話など)。AIに個性的な身体をもたせる方向性は、それをさらに推し進めることになるのではないか。

おわりに

「AIと人間のあいだ」というテーマについて、最後に一言述べておきたい。AIはこれからどんどん人間に近づいていく。そのなかで、AIがもたらす害悪をどのように避けるのか、という問題がしばしば大きく取り上げられつつある。しかし、AIを人間に近づけながら、AIを「善だけ為して悪は為さない」という天使のような存在にしようというのは、虫がよすぎるようにも思われる。AIを近づけようとしている目標としての人間自身が、善も為せば悪も為す、天使とはほど遠い存在者だからである。

人間のように動けるAIを作るには、今以上にAIに自律性をもたせ、ある種の「自由」を与えてゆかねばならない。しかし、哲学的には、自由と悪の深い結びつきが論じられている(ベーメ、シェリング、バタイユなど)。AIに自由を与えることは、悪をも為しうるAIを創ることにつながりうる。そこまで行かなくても、AIを人間に近づけるほど、AIは人間の悪をますます反映した存在者になりうる。AIがますます高度に発展したとき、人間は自分自身の見たくない本性にまで向き合わねばならなくなるかもしれない。「本性的に悪に向かいうる人間が、善を実現するとはどのようなことか」ということをより深く考えなければ、自律的なAIに善を行わせることもできないかもしれない。AIを考えることは、「人間とは何か」を考えることにますます接近していくのではないだろうか。

文献

Brough, J. (2008). Consciousness is not a Bag: Immanence, Transcendence, and Constitution in The Idea of Phenomenology. Husserl Studies 24, pp. 177–191.

Hofstadter, D. (2007). I am a strange loop. New York: Basic Books.

Husserl, E. (1950). Die Idee der Phänomenologie. Husserliana II. Den Haag: Martinus Nijhoff.

Husserl, E. (1973). Zur Phänomenologie der Intersubjektivität. Dritter Teil. 1929-1935. Husserliana Bd. XV, Den Haag: Martinus Nijhoff.

Nishida, K. (2012). 西田幾多郎『善の研究』岩波文庫

Noguchi, W., Iizuka, H., Yamamoto, M., Taguchi, S. (2022). Superposition mechanism as a neural basis for understanding others. Scientific Reports 12: 2859.

Taguchi, S. (2019). Mediation-based phenomenology: Neither subjective nor objective. Metodo 7 (2): 17-44.

Taguchi, S. (2023). How to Become Conscious of Consciousness: A Mediation-Focused Approach. In: Geniusas, S. (eds) Varieties of Self-Awareness. Contributions to Phenomenology, vol 121. Dordrecht: Springer.

Varela F. J. (1999). Steps to a science of interbeing: Unfolding the dharma implicit in modern cognitive science. In: Watson G., Bachelor S. & Claxton G. (eds.) The Psychology of Awakening. Rider, New York: 71–89.