「デジタル化」の波は至る所に押し寄せ、あらゆる業界が変革を迫られている。長年「紙面」を作り続けてきた新聞社も、例外ではない。この10年の間に、編集の現場はどう変わってきたのか?ーー毎日新聞社・編集局長が、日々の仕事の変化と課題を伝える。

齊藤 信宏

毎日新聞 編集編成局長

1966年生まれ、宮城県出身。早稲田大学商学部卒業。1991年に毎日新聞に入社。社会部、経済部、外信部を経て、2007年秋から4年間、アメリカ・ワシントンDCの北米総局特派員。経済部長、統合デジタル取材センター長などを経て2022年4月から現職。第21回新聞労連ジャーナリズム大賞を受賞。著書に「ジャーナリストの仕事」(2021年、青弓社)。

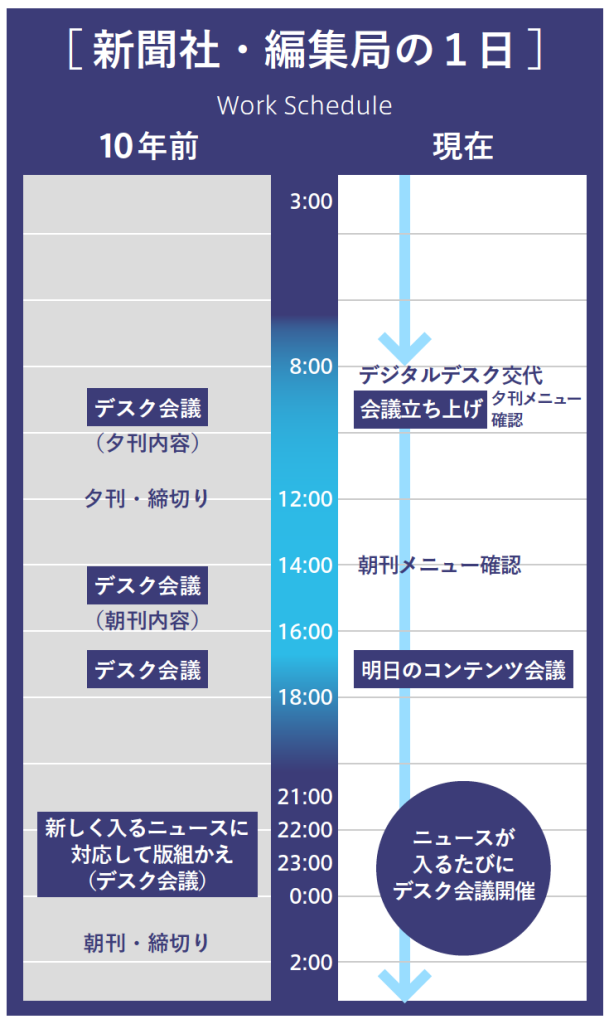

24時間オンラインで編集会議

午前8時、東京都千代田区一ツ橋。東京メトロ東西線竹橋駅の真上にある毎日新聞東京本社編集フロアは、デジタルデスクの出勤で本格的に目を覚ます。深夜番の社員から引き継ぎを受けたデスクはパソコンを立ち上げ、当日のクルーにMicrosoft・Teamsのチャットで呼びかける。

「おはようございます。本日デスク番の齊藤(仮名)です。今朝は、昨晩アップした『歌舞伎町・路上売春の連載』で会員獲得が比較的堅調ですが、PVが伸び悩んでいます。SNS上などで特異な動きがあれば、積極的な声がけをお願いします」

数分後には当日の編集長役を担う「デジタル週番」が席に着く。ほぼ同時にTeams上に二つのオンライン会議が立ち上がる。一つはデジタル編集者向け。もう一つは紙の編集者や出稿部のデスクも入る大人数の会議だ。この二つのオンライン会議は24時間つなぎっぱなしの状態になり、呼びかければ即座に「会議」を招集できる。

かつては午前9時から、編集局真ん中の大きなテーブルに集まって編集会議(毎日新聞では交番会議と呼んでいた)を開き、夕刊メニューのすべてを決めていたが、今ではオンラインで確認を取り合う程度だ。常時つながっているデジタル・紙面編集の当日のクルーが、前日からの引き継ぎに従い、粛々と紙面やウエブサイトの中身を決めていく。

「今日コン」(今日のコンテンツ会議)と呼ばれる出稿会議は、大きなニュースが入るたびに、デスクや編集長の声がけで随時、オンライン上で開かれる。紙面の扱いについて議論し、デジタル向けにはリンク記事の要望や予定稿の有無などが素早く確認される。

「今日コン」(今日のコンテンツ会議)と呼ばれる出稿会議は、大きなニュースが入るたびに、デスクや編集長の声がけで随時、オンライン上で開かれる。紙面の扱いについて議論し、デジタル向けにはリンク記事の要望や予定稿の有無などが素早く確認される。

重要な裁判の判決や大きな政治日程など、事前に決まった予定では、出稿部が複数の原稿や速報、写真特集などを用意する習慣も定着してきた。

この日は午前10時から大きな裁判の判決が言い渡される予定になっていた。

社会部からは原告勝訴、敗訴の予定稿本記2本に加え、速報(10行程度)、超速報(1行ニュース)、法廷雑感、原告勝訴時の受け、原告敗訴時の受けなど、前日までに10本以上の出稿があった。校閲作業も終えて端末の画面上には「校了」のサインが点灯している。

午前10時00分27秒。社会部の裁判所担当からチャットで一報が届く。「原告勝訴」。

情報を共有しているデジタルデスクから編成クルーに指示が飛ぶ。「スマニュー、LINE、Yahoo!にプッシュ」「赤字号外」「リンクも予定通り」「写真特集GO」。

わずか数十秒の間にサイトのメニューが一新され、トップページのヘッダー部分に「赤字号外」の文字が大きく表れる。

かつては、午前10時の判決であれば、現場の記者は一報だけ社会部デスクに電話で連絡し、そこから夕刊の締め切りを目指して予定稿の修正やコメント挿入などの作業を行っていた。そして、完成された原稿が紙面に載る、という手順だった。

2023年末現在、そのようなおっとりした仕事をしている記者はほぼいない。

「本当に読まれているのか」 可視化される時代

デジタル重視とオンライン会議の活用で、編集局の仕事の流れは大きく変わった。出社の必要な社員が半減した。子育てや介護などなんらかのプライベートな事情を抱えた社員は、自宅から会議に参加し、指示に対応する。働く時間帯も柔軟に選べるようになった。デジタルの編成を担当するデジタル編集本部には、すでに5人の遠隔地勤務の編集者が存在する。うち2人は配偶者の転勤に伴いアメリカ東海岸で暮らしながら、時差を利用して日本の深夜から未明に出稿された記事の編成を担当している。紙からデジタルへの移行は、副次的な効果として働き方改革を促進させている。

竹橋の東京本社では今春、オフィスの再編が完了する。これまで決まった席で仕事をしていた記者や編集者は、どこの席に座って仕事をしてもよいフリーアドレスのルールになった。食事スペースは見晴らしの良い皇居側にゆったり設置されていて、いつでも部署を越えての打ち合わせができる。会議室の数も大幅に増えた。

再編効果が表れるのは4月以降だが、新聞社も遅ればせながらオフィス環境の充実と仕事のスタイルの自由化に一歩踏み出したわけだ。

新聞社のデジタル化は、過去への反省が出発点だった。これまで、他紙との競争ばかりを意識してきた取材現場は、デジタル化を通じて「自分が書いた記事は、本当に読者に読まれているのだろうか」と自問自答することになった。紙の新聞づくりは「各家庭に

届けて完了」だったが、デジタルの世界ではそうはいかない。誰のどの記事がどこでどのように読まれたのか、「配達の後」が可視化されるからだ。

取材現場で記者は迷い始めていた。他紙に先んじて報じた渾身の特ダネが、デジタルではさっぱり読まれない。紙面では地方版の片隅にあった「話題モノ」にどっと「いいね!」が集まる。自分たちが「圧勝や!」と喜んだネタに読者の関心は集まらず、「こんなの読まれるのかなあ」と半信半疑で出した原稿の数字が伸びる。「いったい自分たちはどこに向かって進めばよいのだろうか」。試行錯誤の日々は今も続いている。

崩れゆく「プラットフォームビジネス」

伝統的な取材手法や原稿スタイルと、デジタル読者のミスマッチは至る所に存在し、特に私のような紙に慣れ親しんだ世代は戸惑うばかりだ。

紙の新聞事業とはなんなのか。私たちはデジタル化を進める過程で、自らの過去を振り返ることになった。新聞社というと、派手な特ダネ競争や調査報道など記者の仕事にスポットライトが当たりがちだ。しかし、新聞事業の本質は、実は編集作業を終えた後、印刷工場に紙面イメージが送られてから先の「下流工程」にこそある。

巨大な輪転機で新聞を刷り、刷り上がった新聞の束を梱包して行き先ごとに仕分けし、トラックで全国各地の販売店まで輸送する。販売店では午前2時過ぎからチラシを挟み込んで、配達員が早朝、読者の家の玄関先まで新聞を届ける。そして月末には、かつての電気代やガス代、電話料金がそうであったように、新聞代を各読者から集金する。

1985年8月に起こった日航ジャンボ機墜落事故直後の地方新聞社を描いたことで有名な横山秀夫さんの小説「クライマーズ・ハイ」で、北関東新聞の販売局長が主人公の編集局デスクにこう言い放つ場面がある。「新聞なんてものは大したもんじゃない。試しに、二、三ページ白紙を混ぜた新聞を作ってみな。俺たちがちゃんと売ってやる」。このセリフほど新聞社の実態を言い表した言葉はないと私は思っている。

小説の中で販売局長は「(新聞は)中身よりも、朝、確実に家に届くことのほうが大事なんだ」と言いたかったのだろう。明治から昭和、平成の半ばまで、新聞社の商売は「家庭に届けること」を最重視した非常によくできた「プラットフォームビジネス」だったのだ。

新聞の下流工程をすべてすっ飛ばして読者の手元に記事が届くようになったことこそ、デジタル時代の最も大きな変化だった。新聞社のプラットフォームを使うことなく世界中に記事を届けられる時代になり、相対的に新聞記事の価値は下がった。ジャーナリズムや調査報道も、先立つ資金がなければ成り立たない。デジタルの時代は、これまで私たち編集局の記者がしっかり見つめてこなかった「新聞社のビジネス構造」を記者の眼前に突きつけることになったとも言える。

どこの誰が書いた記事でも、瞬時に世界中に届き、内容がおもしろければ多くの人に読まれる。それがデジタル時代だ。例え、記事の中身が正確さを欠いていたとしても、生成AIがネット上の情報をつなぎ合わせただけの記事でも、おもしろければ拡散されて大きな広告収入に結びつく。私たち新聞記者はこの世界でどうすれば生き残っていけるのか。今も正解を見つけられぬまま、苦悶する日々が続いている。